设计 | 怎么设计自动洗手液容器

我们家有个有趣的自动洗手液容器/罐子/瓶子,使用方法和原理都类似于公共厕所里的自动水龙头:你把手凑到瓶嘴下面,它就会自动挤出一滴洗手液。 那每次用多少洗手液呢?洗手液少了怕洗不干净,多了得浪费好多水冲洗(更高级的说法,是说使用太多洗涤剂,会污染环境、损害地球妈妈的健康)。 这个产品设计有趣的是它的红外线传感器会判断手的距离:手靠近喷嘴、它就挤出一小滴洗手液;手远离喷嘴、它就给你挤出一大滴洗手液👍

我们家有个有趣的自动洗手液容器/罐子/瓶子,使用方法和原理都类似于公共厕所里的自动水龙头:你把手凑到瓶嘴下面,它就会自动挤出一滴洗手液。 那每次用多少洗手液呢?洗手液少了怕洗不干净,多了得浪费好多水冲洗(更高级的说法,是说使用太多洗涤剂,会污染环境、损害地球妈妈的健康)。 这个产品设计有趣的是它的红外线传感器会判断手的距离:手靠近喷嘴、它就挤出一小滴洗手液;手远离喷嘴、它就给你挤出一大滴洗手液👍

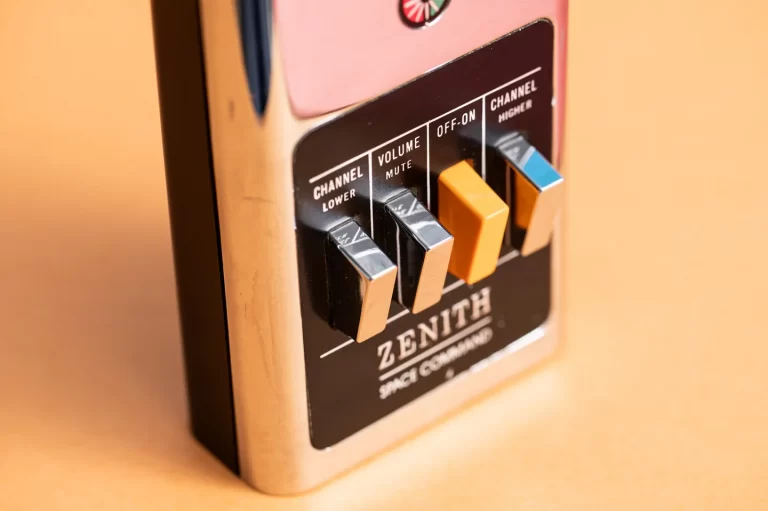

今天 Humane 正式发布了超酷的 Humane AI Pin / AI 智能胸针,精神上实现了 Star Trek / 星际迷航里的通讯胸针,这算是三录仪、平板电脑之后,又一个成为现实的 Star Trek 技术😂 我从 Humane 的产品发布视频里,剪辑了一段和人机交互有关的部分,从 UX 设计特别是交互设计的角度说几句这个跨时代的创新设计。 1,自然语言交互 这是整个产品里最具竞争力的部

America’s Military Can’t Repair Its Own $1.7 Trillion Jet 美国军方无法修复自己价值1.7万亿美元的战机 美国的 F-35 战斗机昂贵且需要制造商干预才能维修,导致这些昂贵的战机仅有约一半时间可用于任务,因为它们需要等待维修部件。 F-35 战机维护成本高昂,总成本估计超过1.7万亿美元。 Microsoft is go

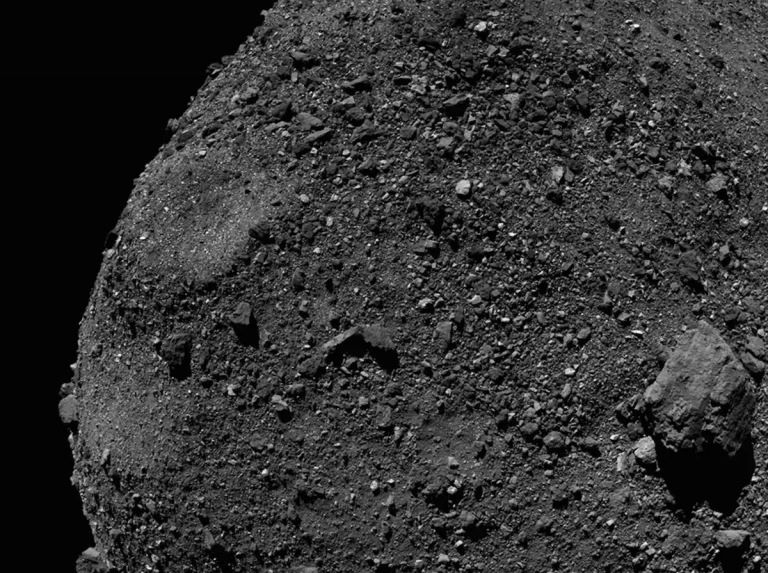

To Understand the Burgess Shale’s 500-Million-Year-Old Fossils, We Imagined How They’d Taste 为了理解伯吉斯页岩中5亿年前的化石,我们想象了它们的味道。 加拿大的伯吉斯页岩遗址保存了 5 亿年前寒武纪时期的生物化石,为了探索古代生物与现代烹饪之间的联系,大厨分享了烹饪五种伯吉斯页岩古生物的想法。

Google 将关闭 Google Podcasts,随便吧,反正我厌恶它🤷♂️ Google Podcasts 的 UI 设计有个特别奇怪的特征:UI 尤其是列表 UI 的设计很简洁,但缺乏好用、有用的感觉。 小结一下,Google Podcasts 界面设计最大的问题是:视觉元素缺乏层级关系(Hierarchy)。 或者更通俗一点说,界面里的标题、摘要、标签、图标、按钮等等不同视觉元素之间没

全世界设计师都追看了 Figma Config 2023 大会的演讲视频,其中最被忽视的,大概是这个名为“脱离商业的设计,只是装饰”的演讲,演讲者是 Netflix 网飞的设计 VP。 他用简单的故事介绍了商业在设计中的意义,并介绍了几个小策略,帮助设计师在做设计时更接近商业: 多数设计师可能不理解上面这些到底在说什么,我换个说法,大家就理解了: 几乎每个设计师,不管是小公司的新设计师、还是成熟公

克莱斯勒从 1963 年到 1964 年,制造了 55 辆使用喷气发动机/燃气轮机的双门硬顶跑车 Chrysler Turbine,并把它们免费借给普通美国人试驾。这些时髦、酷炫、高科技、超现实的小车改变了试驾者的生活,但燃气轮机汽车永远离开了我们。 Hagerty Drivers Foundation 拍了一部 70 分钟的纪录片,介绍这段奇妙的历史。 克莱斯勒组织了庞大的用户试驾活动,来自美国

Color for brand designers working with product teams 品牌设计师与产品团队合作的色彩管理 品牌设计师在数字空间中面临挑战,因为他们的品牌颜色可能无法在产品设计中效果不佳,产品团队不得不进行调整。 主要原因是品牌指南没有考虑到可访问性和规模。文章介绍了解决这种问题的几个方法。 Get it shipped — building better rel

「你要的都有了!」致敬FM2的經典造型,方便攜帶的全片幅相機 – Nikon 全新 Zf 單眼相機 – EVERYDAY OBJECT Nikon Zf相机还配备了一块3.2英寸的可翻转触摸屏,方便用户进行取景和操作。同时,相机还支持Wi-Fi和蓝牙连接,可以方便地与智能设备进行无线传输和分享照片。此外,相机还具备防尘防滴功能,保证在恶劣环境下的可靠性和耐用性。 总体来说,

乔布斯为什么强迫所有员工用一个厕所 智者乔布斯认为:智慧的火花常常是偶然交流碰撞产生的。 为了促进员工之间的交流,当初乔布斯为动画制作公司皮克斯设计总部大楼时,设想了一项创新性的设计:取消分布于各个楼层和区域的洗手间,只设置一个大型共用洗手间,而且把它放在大楼大厅的中央! – 每个人都得上厕所吧?这个集中式洗手间,将能提高员工相互碰面和交流的机会。 还好最后这个疯狂的设想没有实施。 乔

很多独立开发者、小微技术团队,明明没有设计常识,也会为了省钱而自己做设计,一般他们会自我安慰:“这有什么难”、“反正有免费工具”、“有 Tailwind、还有现成的模板”… 说个我的真实例子,让大家体会一下这个常识:不懂设计的外行“自己做设计”,这种想法很愚昧。 话说我们家院子里装饰用的木刻小熊,日晒雨淋变成了幽灵小熊,需要再买一个。 某天开车看到卖木雕的小店,在路边排了十几只木雕小熊,大叔正在拿

线框图被产品经理奉为圭臬,但对设计师而言,线框图的存在则是面目模糊。在整个产品设计流程里,线框图是一种很好的产品工具,而不是一个可行的 UX 设计和 UI 设计工具。 前 Google 设计师 Alex Socoloff 在推特上说:“Unpopular opinion: Low-fi wireframes are just a waste of time.”,意思是“非主流的观点:(产品设计过程

从客观的市场调研到主观地大胆创意,从保守的数据分析到激进地用补贴来制造需求……每个团队都有自己的方式来确定产品需求。 Arc 浏览器有很多奇妙、奇特、奇怪的功能,很难想象他们的产品需求是从哪儿来的。 他们拍了视频介绍他们的做法。 这其实是很多技术背景的创业公司、独立开发者的常规做法 – 试试再说! 只要设计原型和开发原型的成本足够低,尝试出来的功能、往往是最好的功能。 而大公司、一般团

老板、上司、老员工会吹毛求疵,说你文档里写了错别字。这不是比“直升机老板”、“微管理”还烦人么? 我以前经常会直接纠正同事的小细节错误。 比如我经常要解释“登录”是 Log in 的翻译、所以不是“登陆”,用户的“账户”是 Account 的翻译、所以不是“帐户”…跟纠正“的地得”差不多。还好我在工作场合属于比较 nice 的人,即使口无遮拦,同事也知道我没什么恶意、不会多计较。 随着工作中管理职

So AI can make optical illusions now 现在人工智能可以制造视觉错觉了 Stable Diffusion 用户分享了看起来像普通人物照片的图像。然而,仔细观察后,就会发现这些图像实际上是由字词和信息组成的。例如这个蹲在湿地上的女人,仔细观察后,她展示了一个比特币的标志。 This beer-powered puffer jacket is the coolest

Vox 拍了一部短片,说美国人看电影、看电视也听不清台词,也需要看字幕来理解台词。结果短片引起共鸣、被播放超过 1000 万次。 各种听不清的台词里,最被人诟病的来自大导演诺兰的电影,他说这是刻意的,他希望你去电影院听 128 声道专业级音效,手机上听不清台词算你活该。 观众听不清台词的另一个原因,反而是因为技术的进化。具体来说,现在的麦克风太灵敏了,演员学会了很低声地说话。30 Rock 男主角

推特是获取信息最快的社交网络,如果掌握一定技巧,推特也能获取最有价值的信息。 推特是个奇特的社交网站,你可以在这里获取一手信息,和各个领域的高人直接沟通,同时你也会在这里看到各种垃圾信息,各种居心不良的人在这里别有目的。 如果你想在推特获得优质的、有价值的信息,或者学习 AI 之类的新知识,那就需要技巧来过滤垃圾信息、放大优质信息。 没耐心的人直接跳到 Part 3。 Part 1:过滤垃圾信息

看看下面的图片,你觉得画面中间的这两个人是什么心情? 来自加拿大 University of Alberta 的研究人员,找了加拿大学生和日本学生做对比测试,研究结果表明: 研究结果说东方人察言观色时更具备集体意识。 中国文化和日本文化都属于典型的东亚文化,你可以拿这个结论对比一下自己的观察结果,看看你是只看中间人物表情、还是无意识地观察了所有人的表情。 心理学研究说这种差异来自东西方文化的差异,

因为笔记善于存储而无法激发思考,AI 人工智能也改不了这一点。 前几天读了一篇资深记者写的文章,他说出了我一直的观点:笔记工具只是帮你记录更多信息,并不能自动帮你学习。 作者因为工作原因要处理大量信息,他尝试了 Roam Research、Obsidian、Mem 等不同的笔记工具,但标签、双向链接这些知识管理功能,并不能阻止我们工作时分心,工作效率不会有什么提升。 同时,Notion AI、Ch

More than half of Americans plan to get updated COVID shot 超过一半的美国人计划接种更新的COVID疫苗 根据最近的一项调查,超过半数的美国成年人计划接种最新的 COVID-19 疫苗。该疫苗针对omicron亚变种XBB.1.5。 What’s in the US military’s historic lost and fou

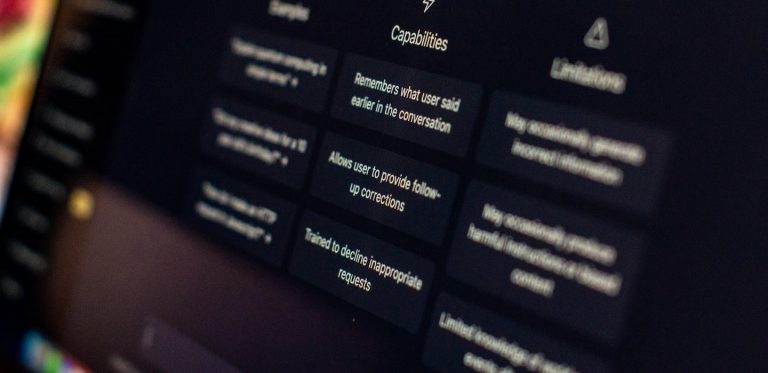

ChatGPT 流行之后,越来越多的人把 ChatgPT 当做搜索引擎来使用。本文从产品设计角度,解释这个现象背后的原因,以及它对产品设计的影响。 我以前有外号叫“人头Google脑”,手机能上网之前我就有“立刻Google一下”的名声,而且我还“代客 Google”帮人搜索💪 某次在南锣鼓巷,某路人盯着电线杆喃喃自语:你说电线杆顶上那个橙色小风车是干嘛用的?我琢磨好久也没想明白。 那位长了一张自

我遇到劫持浏览器鼠标左键、鼠标右键、上下文菜单…的软件和浏览器插件,都是不管软件、插件本身多好用,我都当它是病毒、木马、恶意软件,立刻卸载。 我今天卸载的,是最近 2、3 年里最好用的“阅读模式”/免打扰阅读/沉浸式阅读插件,不知道为什么它劫持了浏览器鼠标左键,显示 CLIP 功能。 现在有各种设计软件、编辑软件直接运行在浏览器里,劫持鼠标和上下文菜单,会打乱这些重度依赖人机交互软件的正常操作。

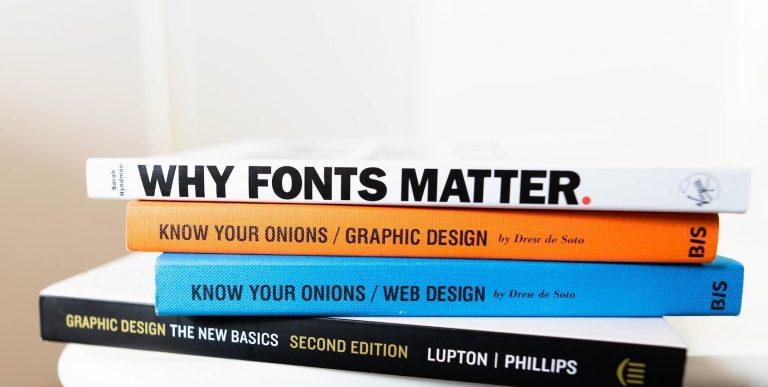

设计师们不必紧张,AI 在挑选字体、字体配对方面,只相当于初级设计师。 读了一篇有趣的设计文章,作者是热衷网页排版和字体的设计师。 他测试了专用 AI 字体配对工具和 ChatGPT,发现 AI 在挑选字体、字体配对方面,只相当于初级设计师。 他测试的 AI 字体配对工具是 https://fontjoy.com,配对逻辑基于已有的 pattern/范式。这种思路不适合复杂的字体选择思路,输出的字

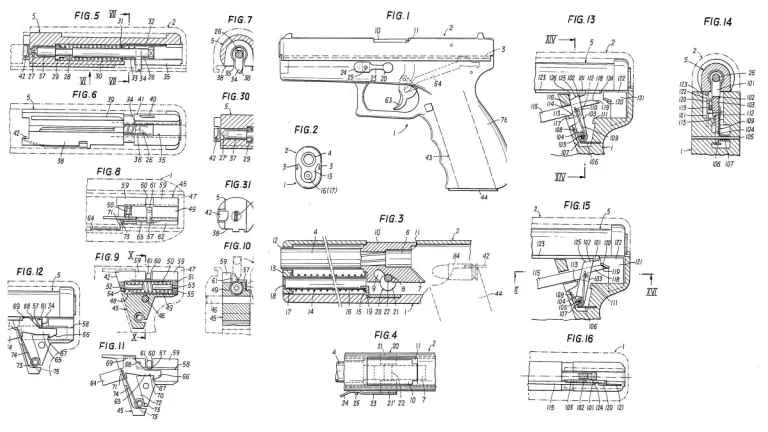

只需要 20 美元,就能把 Glock 手枪改为全自动武器。 Vice 报道说美国悄悄流行一种 Glock Switch 小配件,它能把普通的 Glock 手枪改装成全自动武器。 美国市场面向普通消费者销售的主要是半自动武器,扣一下扳机、只能发射一发子弹。而这个小配件只需要 20 美元,就能把 Glock 改装为全自动操作,扣一下扳机就能把所有子弹全部、自动射出去。 Vice 的文章和视频里还介绍

在可读性要求最高的飞机驾驶舱和仪表场合里,液晶显示器的反锯齿显示字体的方式,导致了“奇怪”的字体设计的思路。 设计公司 intactile 为 Airbus 空中客车驾驶舱和仪表设计的特殊字体 B612,设计重点是优化可读性,特别是在恶劣情况(注1)下的可读性。另外设计公司强调了这个字体在不同场合的一致性,比如用于仪表、航图、长文本。 现在的液晶显示屏和操作系统自带的字体反锯齿功能(anti-al

文化差异不但影响用户购买和消费的喜好,也影响用户选择和使用产品的习惯。 希望出海的国内团队、开发者可能会注意到一个普遍规律:国内产品特别喜欢多功能、all in one、瑞士军刀…而西方很多产品主打单一功能。 撇开微信之类的超级 APP 不谈,以基于 ChatGPT 的小工具为例,国内开发者总是不辞辛劳地往里面使劲塞功能,生怕自己的工具不够全能;相反,国外很多 ChatGPT 产品只聚焦一个功能,

文化差异不但影响用户购买和消费的喜好,也影响用户选择和使用产品的习惯。 做出海产品的国内团队和开发者,可能会注意另一个现象:不但国外开发者、产品设计师习惯于看数据,普通用户也能看懂统计图表、数据可视化。 国内小伙伴需要工作好几年、反复练习才能掌握的这些高级技巧,似乎老外“天生”就会🫥 我到了美国才意识到,这方面也有文化差异。比如以做菜为例: 我到美国之后厨艺明显提高,其中一个原因其实是:美国的煤气

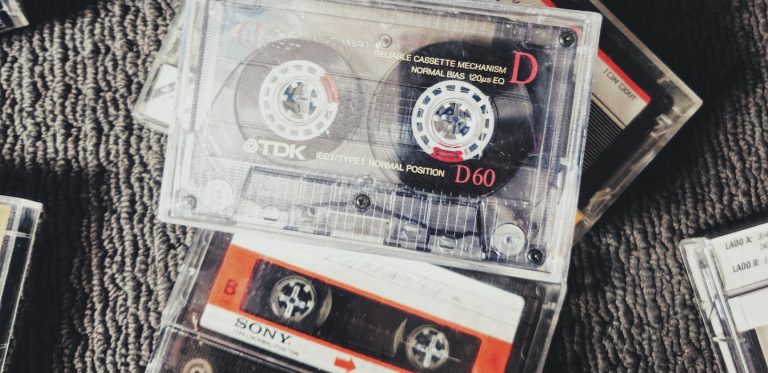

老歌正在扼殺新音樂嗎? 根据音乐分析公司MRC Data的数据,老歌现在占据了美国音乐市场的70%。新音乐的市场正在萎缩,而音乐市场的增长都来自于老歌。 最热门的200首新歌通常只占总播放量的不到5%,消费者实际购买的歌曲更偏向老歌。聆听者似乎更喜欢几十年前的热门歌曲。 随着唱片公司对新音乐失去兴趣,新的音乐人寻找其他渠道 … 使用人工智能到底对工作多大的帮助,这项研究给出了答案 哈佛

疯狂的氮气之国 数十年来,一氧化二氮在美国狂欢节和音乐节上广为流传。尽管在某些州,医疗机构以外的交易和使用是非法的,但它在全国范围内广泛销售。 一氧化二氮的使用在英国年轻人中仅次于大麻。它是世界上第10大流行的毒品。 氮气在荷兰的使用增加,与年轻人神经系统症状就诊的增加有关。 If Elon Musk Had Been a Happy Child, Would He Still Be Launch

Apocalypse-Proof 末日证明 – 没有窗子的摩天大楼 AT&T长线大厦(AT&T Long Lines Building)是经典粗野主义建筑,它没有窗子,突兀地矗立在纽约曼哈顿的摩天大楼中。 这座建筑的设计注重功能而非人们的需求,被用作美国国家安全局的中心,用于监控国际通信和收集数据。该建筑象征着国家监控和企业权力,并引起了人们对不受问责的监控机

大家应该听过青岛下水道的故事,说德国人提前准备了油布包好的维修备件,百年之后,挖出来马上就能用。 没想到我遇到了“类似”的情况。 我们的车出现小故障,技工说检查一下 150 美元(太贵!),我们打算花几十美元,买个 OBD 检测仪自己来检查。 结果我照例先上 Youtube 学习,发现大概率是某个保险丝接触不良、或者烧坏了,那我决定自己修。 同时我也就郁闷了,保险丝没有单卖的,都是 10 美元买一

Frank Frazetta:改變了所有插畫家命運的人 奇幻插畫Dark Kingdom最近又以六百萬美金破了最高拍賣紀錄 最近,法拉捷達以六百萬美元的價格賣出了插畫作品《Dark Kingdom》,打破了奇幻插畫的最高拍賣紀錄。這幅作品曾是一本奇幻小說的封面,後來又成為樂隊Molly Hatchet的專輯《Flirtin’ With Disaster》的封面。 法拉捷達是奇幻插畫界的

Print 发表了一篇文章“Are We Losing Color? All Logos Are Starting To Look The Same.”,作者是设计、创意领域的写手,文章探讨了现在的一大设计趋势:黑白风格 logo。 几个观点挺有意思: 设计总有潮流,而且很多潮流也是互相矛盾的,比如一边是 X 这种黑白极简、另一边是 Figjam 那种 Brutalism 风格…设计风格应该追随品

声音在品牌设计中的应用越来越普及,无论是 Intel“等灯等灯”的声音 logo,还是苹果 iPhone 极具感染力的主题歌,声音不但创造品牌的识别性,还帮助品牌与受众建立情感连接、帮助品牌长期影响消费者。 声音容易影响人的情绪 比如不懂事的幼儿园小朋友看电视,看到恐怖画面时可能反应不大,听到可怕音乐时反而会特别害怕。 比如中文有声书基本上都是做作、嘚瑟的表演腔,不管哪种书籍都被包装成割韭菜的洗脑

传统学英语的效率很低,多少人从幼儿园开始,学了十几年英语还是听不懂、开不了口。所以我都建议别学课堂、书本里的“假英语”,而是尽可能多地接触真实世界里的英语。 因为现实中美国人并不像英语老师那么说话。 我是到了美国之后,经历了诸多弱智时刻,才深切感受到美国人怎么说话: 举个例子大家就懂了:mountain 应该怎么读?书本和课程里读起来像“忙疼”,美国口语里读起来类似“毛嗯”,t 不发音,惊悚了吧!

从个人品牌角度说,持续输出自己的想法,是创造、积累个人品牌的最简单、最有效方法。 活跃的独立开发者 Baye aka 威力狈 是独立创造者里输出得最好的人之一,不管是分享开发产品的点子、还是装修遇到的遭遇、或者不着调的奇怪想法,这些想法用最真实的语言,勾画出了一个真实而鲜活的 Baye。 这些都是个人品牌里最重要、最稀缺的关键点:信任(注) 好的想法能增加用户对你专业能力、服务质量的信任,个人的、

怎么保证高速行驶中的司机,在 120 米之外就能看清高速路标牌上的文字? 公団文字是日本高速公路特有的字体,用于各种道路标牌,当初(1963年)设计这套字体的初衷,是保证高速行驶中的司机,在 120 米之外就能看清标牌上的文字。 识别高速公路路牌上的文字,不同于普通的阅读,因为车速很快、看文字的时间很短、看文字的距离还很远,所以看高速路牌文字不仅仅识别汉字形状/笔划,还挑战人眼的角分辨率/视力。

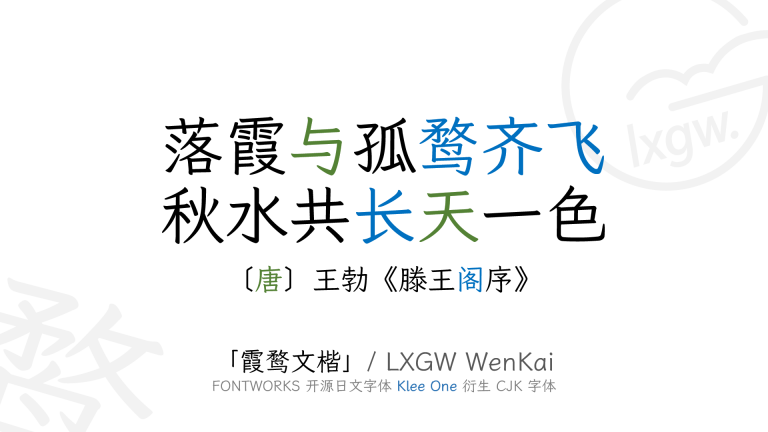

多数人不了解乱用、滥用字体对设计带来的负面影响。 霞鹜文楷是程序员特别推崇的一个字体,因为它: 所以它被程序员用在了各种场合……但其实大部分人都用错了这个霞鹜文楷字体。 1,漂亮是个相对的感念 不扯“审美观”这种伤自尊的话题了,简单而言霞鹜文楷是一款风格介乎仿宋和楷体之间的手写字体,从观感和心理感觉上来说,霞鹜文楷是一款偏可爱、偏有趣、偏轻松、偏非正式的字体。 参考一下跟霞鹜文楷同根的姐妹字体“芫

A great idea or sacrilege? We test a Jaguar E-Type converted to EV 一个伟大的想法还是亵渎?我们测试了一辆转换为电动车的捷豹E-Type。 Electrogenic是一家英国公司,专门将经典汽车改装成电动车。 为了保持原始外观,Jaguar E-Type 汽车的内饰得到了保留,但开关和仪表已经进行了修改,以适应电动马达和电

埃隆·马斯克传 – 沃尔特·艾萨克森 《埃隆·马斯克传》是著名传记作家沃尔特·艾萨克森撰写的一部传记。这本书透过近距离观察,揭示了全球引人注目、富有争议的创新企业家埃隆·马斯克的神秘面纱。 马斯克擅长突破常规,引领全球进入电动车时代、私人太空探索时代和人工智能时代,并成功收购了推特。马斯克小时候在南非生活,经历了校园欺凌,但与他父亲给他造成的情感创伤相比,这些伤痛微不足道。他的童年经历

TikTok网红说服你大破悭囊的那些秘诀 TikTok 视频往往更具可信度,因为它们创造了一种特定的自我表露环境,吸引用户,在网红和用户之间形成“准社会关系”。 准社会关系使观众相信自己与网红有着紧密联系,像对待现实生活中的朋友一样对待网红的推荐,从而购买、重复购买。 The Met’s Free Children’s Studio Is Finally Here 大都会艺术

「史上最高規格的拍立得Polaroid相機」:手調功能不會輸給傳統單眼相機。 – EVERYDAY OBJECT Polaroid I-2相機是一款功能強大且外觀精美的相機,適合所有攝影愛好者使用。 它擁有創新的手調功能,讓攝影師能夠更好地控制照片效果。同時,它還具備優秀的拍攝性能,能夠在各種光線條件下拍攝出清晰明亮的照片。 Football team’s logo des

This wormy robot can wriggle its way around a jet engine 这只蠕动的机器人可以在喷气发动机周围蠕动。 GE Aerospace已经开发出了一种名为Sensiworm的新型机器人,它专门设计用于辅助喷气发动机检查。Sensiworm是一种柔软灵活的机器人,可以轻松进入发动机内的狭小空间。它通过底部类似于吸盘的粘性部件向前移动,类似于一

Teenager explaining “girl math” to her dad sparks debate online 十几岁的少女向父亲解释“女孩数学”引发网上辩论 一个名叫马利·布朗的青少年在TikTok上解释“女孩数学”。 她举了一些例子,比如:如果某物的价格低于5美元、或者她使用已经充值在她的星巴克应用上的钱,她就认为那是免费的。这个视频在TikT

How Tokyo Became an Anti-Car Paradise – Heatmap News 东京如何成为反汽车天堂 – 热图新闻 东京经历了一次令人瞩目的转变,成为那些不愿依赖汽车的人们的天堂。这座城市拥有高效的公共交通系统和有限的停车位,使其成为一个反汽车的天堂。互联互通的火车和地铁网络,再加上适合行人的街道,极大地减少了汽车的拥有和使用。 为了阻止居民依赖

South Pole Electrical Infrastructure – brr 南极电力基础设施 – 嗯嗯 南极点的基础设施目前严重依赖于燃烧化石燃料,对环境造成了负面影响。为了改善这种情况,南极洲已经开始探索替代能源解决方案,例如在罗斯岛上建设风力发电厂。这个项目的成功提高了麦克默多站和斯科特基地的运营效率和韧性。 南极点主要使用AN-8燃料供能,这些燃料存储在地下燃

8 hot logo design trends in 2023 2023年的8个热门标志设计趋势 2023年的标志设计趋势包括几种流行的风格。无论是喜欢简单和极简主义设计的人,还是喜欢具有动画效果的动态标志的人,都能找到适合自己的选择。 一种流行趋势是采用极简动物标志。这些标志将动物元素巧妙地融入设计中,避免陈词滥调。例如,Pets at Home的标志使用了一只可能是猫或狗的尾巴作为

Spotify considered axing white noise podcasts to save $38 million Spotify考虑取消白噪声播客以节省3800万美元。 Spotify高管考虑从其平台上删除白噪声和环境噪声播客。他们希望节省3800万美元的年度总利润。这些播客被归类为“谈话”内容,而不是音乐。然而,它们在Spotify上每天可以累积数百万小时的消费时间。