学习 | 为什么上司会问不重要的小细节

老板、上司、老员工会吹毛求疵,说你文档里写了错别字。这不是比“直升机老板”、“微管理”还烦人么? 我以前经常会直接纠正同事的小细节错误。 比如我经常要解释“登录”是 Log in 的翻译、所以不是“登陆”,用户的“账户”是 Account 的翻译、所以不是“帐户”…跟纠正“的地得”差不多。还好我在工作场合属于比较 nice 的人,即使口无遮拦,同事也知道我没什么恶意、不会多计较。 随着工作中管理职

老板、上司、老员工会吹毛求疵,说你文档里写了错别字。这不是比“直升机老板”、“微管理”还烦人么? 我以前经常会直接纠正同事的小细节错误。 比如我经常要解释“登录”是 Log in 的翻译、所以不是“登陆”,用户的“账户”是 Account 的翻译、所以不是“帐户”…跟纠正“的地得”差不多。还好我在工作场合属于比较 nice 的人,即使口无遮拦,同事也知道我没什么恶意、不会多计较。 随着工作中管理职

说说 Sony 新的 Linkbuds 耳机,说说它怎么从设计的角度改变了世界。 2月份 Sony 发布了最新的 Linkbuds 耳机,除了其他大牌入耳式蓝牙耳机应有的功能,Linkbuds 还有两个神奇甚至不可思议的特点。 Linkbuds 的最大特色,是发声部分采用环形的、开放的设计,没错,就是耳塞中间一个洞。你用它听音乐、听播客时,能通过这个洞清楚地听到外界声音。 Sony 说这样可以让你

说个 Friends / 老友记 的迷思。 不知道哪年开始,就流行“多看老友记就能提高英语”的说法,还真有不少人尝试,包括我。 我有理性的,肯定不相信这种“技巧”。不过我的确看过几遍老友记,前前后后看过七八百集、也就被动尝试了这个说法。 我的测试结果是:多看老友记能提高英语,但绝非你幻想的那样。 你得忍受负反馈 看老友记学英语有很多障碍。 首先学习过程非常痛苦,片子的搞笑和英语毫无进展的恐慌交织在

作为被动戒酒多年的资深精酿啤酒 Craft Beer 爱好者,我推荐大家听这期精酿啤酒入门的播客节目。 本来我也不想戒酒,不过因为时差关系,晚上经常需要跟国内的客户开会、交流,我晚上就只好远离酒精了。这么被动地坚持了几年,我也算养成了习惯,家里买的什么葡萄酒、清酒、RUM 酒甚至 Hard Cider 纷纷过期,难得高兴买一箱啤酒回家,最后全都拿来炖牛肉。 然后,因为工作原因,我提前听了这期节目粗

今天(11月13日)我修好了家里的取暖锅炉。 前些天暖气不制热,关机重启能临时解决,我们这儿冬天零下十几、二十度,我肯定很紧张。请人修几百美元,我就自己修吧。 我没修过暖气,好在我有修理陌生产品的流程。 第一步是常识 我知道暖气系统主要包括温控器、锅炉、进风、出风、室内送风管道… 第二步是明确症状,发现规律 家里暖气表面的症状是风扇狂转、停不下来;实际症状是第一次点火之后,很难再次点火。 故障规律

知识付费卖的是付费,卖的主要是课程和体验,知识只是由头,你被动接受信息即可。相当于咖啡味的甜饮料,主要卖的是水、糖、咖啡味添加剂。 付费知识卖的是知识,买来之后你需要自己主动学习、阅读、理解。相当于真正咖啡豆制作出来的咖啡。 知识的作用有多强大,获取知识的难度就有多真实。判断知识付费和付费知识的方法很简单,看它们的难度:老师说学起来很容易、人人都能学会、学会肯定有好结果的,是知识付费;老师说比较难

之前给客户做品牌设计和市场营销顾问,又说起“仪式感”的话题。 我们每个人都需要某种仪式感,需要被重视、被认同。品牌通过仪式感来增强自己的品牌形象,增加品牌可信度。好的品牌通过有形、无形的仪式感,把路人转为消费者、把消费者转为粉丝、把粉丝转为忠诚的追随者。 但是一部分厂家捏造仪式感,把“9块9”的廉价东西包装出百年情怀,其实特别 low。另一部分厂家(比如我之前的客户),不会用仪式感来衬托产品价值,

今天做家务听设计播客 99% Invisible,关于 Fraktur 这种德国字体和它背后的历史、文化和禁忌(本期节目 Show note)。这期节目的故事,背后是设计的文化差异和禁忌,很适合面向海外市场的中国公司,以及这个领域的设计师。 简单来说就一句话:面向海外市场做设计时,别胡乱使用西文字体。 字体也能引发轩然大波 节目说一位德国公交车司机,在驾驶的公交车上贴了一张告示,结果引起德国以及世

我有“多任务 / Multitasking”的习惯,比如一边做家务一边听跟工作有关的视频和播客,这个习惯让我每天凭空多出了 1、2 小时。 对付“我老婆不喜欢”类型的客户 上周做家务时听设计播客,主播(or 嘉宾)说起怎么对付自大又没有审美观的客户,就是那种不由分说、上来就说“你们这个设计不行…我老婆不喜欢这个设计!”的客户。 他们用的办法是不接话,直接放视频:视频里,设计团队用新设计制作了样品(

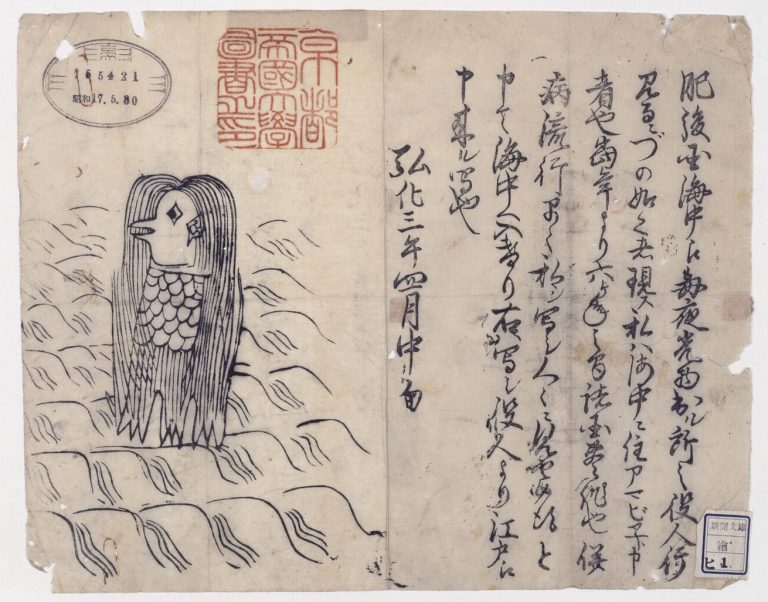

今天做家务听设计播客 99% Invisible Podcast,主题是 Return of the Yokai,日本妖怪的回归。(本期节目 Show note) 直播说今年2月底开始,日本出现了怪事,万物皆可吉祥物的日本,忽然各种吉祥物开始“变身”,把自己装扮成一个长头发、鸟嘴、身上有鳞、三条腿的怪物。 它是一个日本妖怪,叫做 Amabie,1846 年被首次被发现。 妖怪不都是古代的嘛?妖怪还

前两天听设计播客,听友问主播两个有趣问题。 T 型设计人才之死 一个问题是:都说设计师要学编程,怎么很少见到既会设计、又能编程的“独角兽”设计师?那些 T 型人才哪儿去了? 毕竟互联网产品团队的产品、设计、开发三个角色,就像黑暗时期、来自三个大陆、操三种语言的三个人一起造宇宙飞船…依靠一群单一技能的人合作,很难把产品做好。 主播说了几种“独角兽”设计师的去处: T 型人才本来就少 T 型人才、复合

昨天在播客里听到一句有意思的话:Strong opinions, Loosely held,也可以说成 weakly held。 直译是“强烈观点,宽松坚持”,意思是人得有自己的想法,同时保持开放心态接受别人的意见、不断优化自己的想法。 现实中站队文化盛行,所以多数人正好相反:明明没有想法、人云亦云,同时固执己见。 播客的一位主播是 GitHub 员工,他说这句话在 GitHub 公司里很流行;硅

前两天做家务听 Design Details,主题是怎么学设计:Learning by Doing,一边做、一边学。 主播说了两个有趣的故事: 一个故事是主播在 PS 教程网站上学 PS,然后”反向工程“弄清楚这个网站怎么设计的,还做了教程教别人设计一模一样的网站。 然后他就收到了对方发的律师信,当时他是中学生🤣 这个”反向工程“,在摇滚圈子里也很流行,乐手会反复听著名歌曲,弄清楚高手怎么编曲、怎

今天做家务听了 Joe Rogan 的播客,嘉宾是热议纪录片”智能陷阱“里的硅谷内部人士 Tristan Harris。 我还没看这部片子,遇到热议话题我都会等一个冷静期,等微博、公众号各种逼大胡话都消停了,再客观地看。 我听这期播客,是想在看纪录片之前获得更多背景、外部信息。 这期节目两个半小时,做了无数家务还差一点没听完。 The Social Dilemma 说的基于注意力的商业模型、用算法

昨天做家务时看纪录片,采访到第一个突破音障(超音速)的著名飞行员查克·耶格尔。他说了两个故事让我印象深刻。 顶尖飞行员的共同特征 第一个故事是说二战时 10% 的顶尖战斗机飞行员,打下了 90% 的敌机,而且他们都有一个共同特征:乡下长大的野小子,从小拿猎枪满世界打松鼠什么的,习惯了提前瞄准。 他是说射击运动中的物体时不能瞄准物体,要瞄准物体运动轨迹的前方。以前战斗机瞄准机构很简陋,需要飞行员自己

今天做家务看了一部有趣的纪录片,The Man Behind the Gun. The M16. Eugene Stoner Stories,关于 AR-15 发明者,枪械大师尤金·斯通纳。 他说的两个故事让我印象深刻。 一是他没有受过正规工程师教育,起初被人赏识进入枪械公司,但只能在车间里做技术工作。他用业余时间设计枪支,终于上司欣赏、让他进入设计部门,但对方不想要他😂 最后他在车间的工作经验,

作为“全流程设计师”,我帮客户解决业务流程中遇到的各种设计问题。 因为这个工作性质,我会同时为几个客户,提供几种完全不同的服务。客户有时候会忍不住问我:你是怎么“一心多用”的? 不妨拿2016年这最后一天为例,看看我到底是怎么“一心多用”地工作。 当天第一组事情是为 A 博士做书籍装帧设计。封面和内页设计早已完成,现在要根据作者的校对稿,修改设计稿。这是本偏学术的专业书,英语里夹杂几种外语,几乎没